Quel a été le premier fil de cette pelote narrative complexe qu’est Deux Pianos ?

Il n’y avait pas une seule idée directrice, mais bien deux. La première tenait au désir d’écrire à quatre mains avec un vieil ami, Kamen Velkovski, un américain qui ne parle pas français. Depuis des années, nous évoquions cette collaboration sans jamais la concrétiser. Un été, il m’a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai alors parlé d’une scène que j’avais en tête : dans un cimetière, une jeune veuve, encore trop bouleversée pour laisser son chagrin s’exprimer pleinement, tente de raconter une histoire drôle pour alléger l’atmosphère. Mais son récit tombe à plat, et elle essuie un échec cuisant. À ce moment-là, j’ignorais encore quelle était cette histoire qu’elle essayait de raconter.

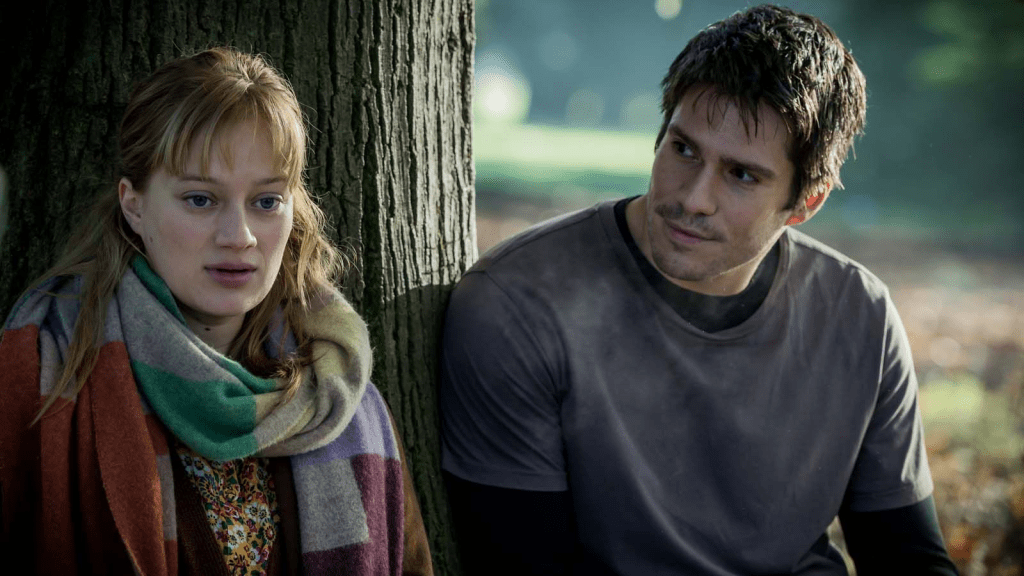

Kamen, de son côté, m’a confié qu’il avait imaginé tout autre chose : un homme revenant de l’étranger pour donner une série de concerts, en quête de son ancien mentor. Flânant dans un square, il aperçoit un enfant qui s’avère être lui-même. Intrigué, je lui ai demandé qui était cet enfant, et il m’a répondu qu’il s’agissait du fils de la femme du cimetière. C’est à partir de cette coïncidence que nous avons commencé à dérouler le fil de notre récit, comme on dévide patiemment une pelote de laine.

Au fil de votre filmographie, les collaborations d’écriture ont beaucoup évolué : Emmanuel Bourdieu à vos débuts, Julie Peyr, Léa Mysius, et aujourd’hui Kamen Velkovsky avec Anne Berest et Ondine Lauriot dit Prévost. Qu’est-ce que vous attendez aujourd’hui d’un scénariste ? De quoi avez-vous besoin, à ce stade de votre parcours, dans la confrontation à un autre regard, une autre langue ?

Aujourd’hui, les choses se sont déroulées tout autrement. L’écriture de Deux pianos a donné lieu à une collaboration d’un autre ordre avec plusieurs co-scénaristes bien différents. J’ai rencontré Anne Berest à un moment où je peinais à relier les deux fils narratifs : celui du cimetière et celui de l’enfant. Nous échangions longuement, souvent en digressant. Elle me racontait, par exemple, des anecdotes sur les funérailles juives — ou encore sur certaines traditions, comme le fait d’être enterré sans son talith. Nos conversations allaient dans toutes les directions, et elle faisait preuve d’une grande patience face à mes doutes et mes hésitations.

Parallèlement, j’avais besoin de Kamen, dont l’écriture américaine se distingue par une inventivité débordante. Contrairement à beaucoup de scénaristes français qui laissent davantage d’espace au réalisateur, Kamen multiplie les propositions. Il suffit que je lui dise : “La scène de la page 17 me semble faible, je m’y ennuie”, pour qu’il réfléchisse deux secondes avant de lancer : “J’ai quatre idées de répliques.” Il les énumère alors, et je n’ai plus qu’à choisir celle qui s’accorde le mieux avec le ton recherché. Cette effervescence créative m’a énormément stimulé.

Mais tout cela n’aurait eu aucune valeur sans un véritable travail d’adaptation. C’est là qu’intervient Ondine Lauriot dit Prévost. Avec elle, je peux me permettre d’improviser librement. Tandis que je parle, elle prend des notes, un peu à la manière de Julie Baird à son époque. Elle me pousse à retrouver la spontanéité de mes premières versions Nous avons avancé ensemble : elle écrit sa version, j’élabore la mienne, puis nous les comparons, les ajustons, jusqu’à ce qu’elles se fondent harmonieusement. C’est tout ce travail patient et complice d’adaptation que nous avons mené, Ondine et moi.

Votre écriture scénaristique s’est toujours inscrite dans une démarche collective. D’où vient ce besoin de pluralité ? Est-ce une manière de vous préserver de la tentation autobiographique, ou au contraire un moyen de l’explorer plus librement ?

Peut-être la seconde proposition… quoique j’aime la manière dont vous formulez la question, car, en réalité, j’aurais envie d’embrasser les deux à la fois. D’un côté, il s’agit bien de résister à la tentation autobiographique. Dans la première phase d’écriture, je travaille avec Kamen : nous inventons des histoires, nous explorons des pistes, sans nous soucier encore de leur incarnation. Ensuite, avec Ondine, vient le moment de leur donner chair, de les ancrer dans quelque chose de plus concret.

Et, puisque nous travaillons à deux, il n’y a pas seulement mes traits d’humour, mais aussi les siens. Nos sensibilités se mêlent : sa manière de comprendre Claude n’est pas la mienne, et c’est précisément de cette confrontation que naissent les personnages.

Alors oui, peut-être est-ce une façon de tenir à distance l’autobiographie… ou bien, au contraire, de la traverser pleinement, car je me livre à eux avec une franchise parfois presque indécente. Lors des séances d’écriture, il m’arrive souvent de leur dire : « Tenez, moi, j’ai vécu quelque chose de semblable… » et je raconte une anecdote personnelle. Si cela les fait rire, l’épisode trouve naturellement sa place dans le film ; si, en revanche, il ne suscite aucune réaction, je le laisse de côté.

Le film oscille entre le mélodrame, le conte et le fantastique. Comment avez-vous pensé à cette liberté générique ?

Au départ, il y avait cette femme dans le cimetière, et le récit se présentait comme un mélodrame. Pourtant, cela ne me suffisait pas. C’est pourquoi l’idée de Kamen a été pour moi d’une importance fondamentale – soudain, le film s’ouvre à ce que vous avez appelé le fantastique, une dimension qui m’a profondément séduit et passionné à filmer. Les scènes de filature, notamment, étaient un vrai plaisir à tourner. Cette dimension fantastique s’enracine dans le fond du récit par l’idée de fatalité.

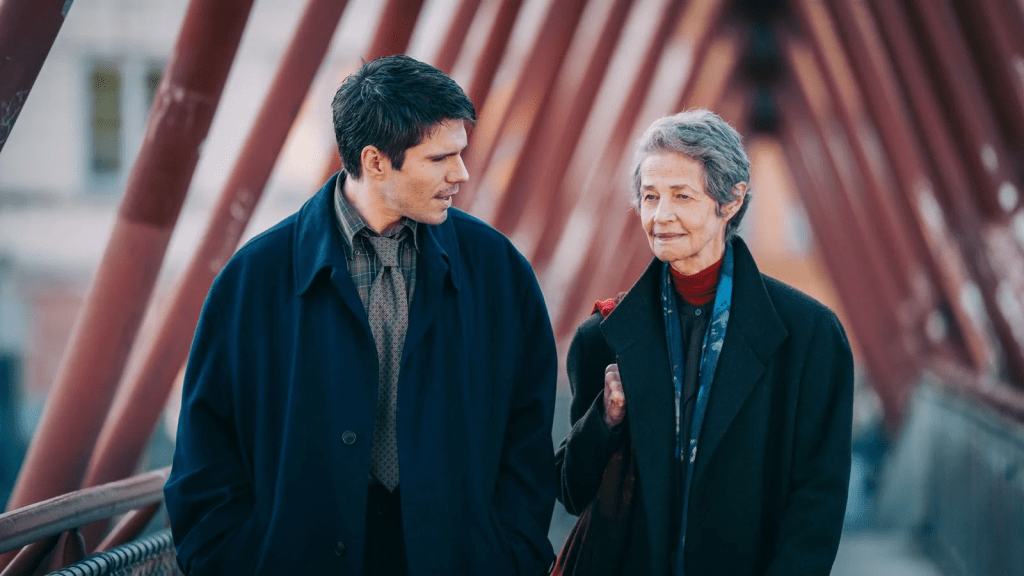

Certains motifs du film évoquent naturellement le conte, comme dans l’ouverture où Pierre Solal raconte à Claude l’histoire d’une femme qui se rend chez le rabbin tandis que son mari revient. En parallèle, un homme revient du Japon dans son avion. Qui est cet homme qui revient : Pierre ou Mathias ? Le retour de l’être aimé est traité comme un sort, à la manière d’un conte. L’idée d’être prisonnier de son passé, véritable expression de la fatalité, m’a profondément séduit. Cette première incursion dans le fantastique m’a plu.

Pourtant, on peut remarquer que le fantastique avait déjà fait irruption dans votre filmographie. Je pense à la version dite “mentale” des Fantômes d’Ismaël, et à cette séquence où Ismaël revient dans sa ville natale, qu’il aime et déteste à la fois, à bord d’un train. Le film empruntait alors les sentiers du fantastique pour illustrer son désarroi, notamment à travers cette surimpression sur la fenêtre d’un vieux wagon à compartiments, donnant l’impression d’un voyage intérieur. Dans ces deux occurrences, vous utilisez le fantastique comme un trouble intime, une métaphore de la chute et de la perte de soi.

Oui, très certainement. J’aime percevoir toutes les histoires comme des contes, même lorsqu’il s’agit de films documentaires. Prenons Adolescentes de Sébastien Lifshitz : bien que ce film relève du cinéma du réel, je le vois d’abord à travers le prisme du conte. Chaque récit, chaque détail, chaque personnage contient une puissance onirique que j’essaie d’accueillir pleinement. Pour moi, le cinéma est avant tout un espace où le réel et le merveilleux se rencontrent, où la poésie et l’imaginaire donnent à voir le monde sous un angle inédit. Quelle que soit la forme du récit, je cherche d’abord à percevoir cette dimension magique qui transforme la vie quotidienne en matière narrative, et c’est elle qui guide mon approche de chaque histoire.

Vous évoquez ce très beau documentaire de Sébastien Lifshitz pour lequel Paul Guilhaume en était le chef opérateur. C’est également lui qui collabore avec vous depuis Spectateurs !. La caméra semble ici plus fluide, plus confiante, presque réconciliée avec le mouvement. Comment avez-vous travaillé avec Paul Guilhaume pour instaurer cette nouvelle respiration cinématographique ?

Ce fut une collaboration absolument formidable. Je crois que, pour moi comme pour Paul, cette expérience a été particulièrement marquante. Ce qui me passionne toujours dans le travail avec lui, c’est sa capacité à naviguer entre plusieurs vitesses de cinéma. Lorsqu’il travaille sur des films comme ceux d’Audiard, il s’agit de productions conséquentes, avec beaucoup de moyens, de projecteurs et d’assistants. À l’inverse, sur les films de Lifshitz, il n’a parfois même pas d’assistant caméra, et pourtant il tourne en scope anamorphique, alliant ainsi la rigueur de la fiction à une immersion dans le réel. Cette polyvalence nous permettait de varier les rythmes de tournage, entre légèreté et densité, selon les besoins de la scène.

J’étais inquiet, pensant que, malgré la rupture au milieu du film avec la mort de Pierre, la narration restait classique. Un jour, alors que j’étais à Roubaix, j’ai envoyé un texto à Paul : nous n’allions louer ni dolly, ni travelling, ni trépied, ni caméra fixe. Il n’y aurait rien de tout cela. Paul m’a immédiatement répondu : “Formidable.”. Tout le film a été tourné à l’épaule, pour conserver à la fois la vivacité du regard et la sûreté du découpage. Ce fut une expérience absolument enthousiasmante.

On note deux scènes de chute dans Deux Pianos. La première lorsque Mathias revoit Claude devant l’ascenseur pour la première fois lorsqu’il revient à Lyon et l’autre fois lorsque l’enfant Simon tombe de la structure métallique pour enfant sous le regard inquisiteur de Mathias. Ces scènes font écho à d’autres “chutes” dans vos films. Qu’est-ce que ce motif signifie pour vous ?

C’est curieux, car on m’a beaucoup parlé de l’évanouissement de Fanny Ardant dans La Femme d’à côté, cette scène du parking aux côtés de Depardieu. Pour ma part, j’étais obsédé depuis longtemps par une autre scène, celle de la rencontre devant l’ascenseur dans Yi Yi, le film d’Edward Yang que j’ai eu l’occasion de revoir lors de la rétrospective estivale à la Cinémathèque. Je me souviens parfaitement de ma première vision, il y a bien longtemps. J’adorais le film, mais en même temps j’étais furieux, comme jaloux de cette scène, persuadé que je l’avais moi-même vécue. Pendant mon tournage, je me demandais comment ne pas reproduire exactement ce que faisait Edward Yang et inventer autre chose. Cette obsession m’a accompagné tout au long du processus.

Par la suite, j’ai repensé à un propos de Truffaut sur Fahrenheit 451. Oscar Werner, coincé par la police des livres, commence à lire et se fait surprendre par son supérieur : au lieu d’agir héroïquement, il s’évanouit. Cette idée que la fuite ne se manifeste pas dans l’action courageuse mais dans la fragilité, dans l’abandon physique, me fascine. Et le fait que ce soit un homme, plutôt qu’une femme comme Fanny Ardant, qui s’évanouisse, donne à cette scène une puissance singulière et magnifique.

La musique joue un rôle clé, en particulier dans sa construction au montage. Comment vous l’avez pensée ? A-t-elle structuré le récit au-delà d’un simple motif ? Était-elle déjà envisagée dès l’écriture, ou s’est-elle imposée au cours du processus de création ?

Non, en réalité, il n’y avait qu’un morceau que je connaissais dès l’écriture, celui que Mathias joue à l’audition. Le reste a été inventé, composé et dirigé en collaboration avec Grégoire Hetzel, qui a orchestré le tissage des différents morceaux joués à l’écran. Ce processus ne se limitait pas au choix des pièces : il s’agissait de déterminer comment elles seraient interprétées, ce qui a rendu l’expérience à la fois stimulante et électrisante. Souvent dans les films, les scènes musicales sont perçues comme des pauses dans le récit. Ici, elles étaient au contraire des scènes de suspense. Mathias, sorti d’une cellule de dégrisement, arrive ivre pour une répétition et se vautre. Il refuse de jouer, Elena refuse à son tour, puis vient l’audition : à chaque instant, le suspense est palpable, dépassant largement la simple contemplation. Ces scènes deviennent de véritables moments d’intrigue.

Comment avez-vous travaillé avec Grégoire Hetzel ?

Le défi était que, avec la présence importante de musiques classiques, je ne voulais pas qu’un score supplémentaire entre en concurrence avec celles que les personnages jouent eux-mêmes. Pour orienter la création, j’ai évoqué des inspirations issues du free jazz, en particulier Pharoah Sanders, dont j’admire profondément le travail, pour suggérer des motifs obsédants et minimalistes.Grégoire, issu du conservatoire, n’était pas familier avec ce style, mais il s’est montré extrêmement généreux. Lors de l’enregistrement, je donnais des indications sur les motifs ou leur interprétation, et Grégoire, au micro, ajustait et commentait avec bienveillance, me laissant pleinement intervenir malgré mon absence de formation académique en musique.

Mathias peine à se situer dans l’industrie de la musique : après son retour du Japon, il passe des auditions, doute de lui-même, et se retrouve repris et réprimandé par Elena. Aujourd’hui, avez-vous le sentiment d’appartenir au cinéma français, non pas tant comme secteur industriel, mais comme univers humain et esthétique, et d’y connaître la place que vous y occupez ?

Pas vraiment. Ma cinéphilie reste principalement américaine, bien que je ne me limite pas à elle. J’ai par exemple beaucoup apprécié le dernier film de Joachim Trier, et je regarde des films venant de différents horizons. Mais cette prédominance d’influences américaines que j’ai eu dès le plus jeune âge fait que je me sens parfois assez ignorant du cinéma français, de son histoire comme de sa contemporanéité, et que je visionne davantage de films américains que français.

De surcroît, mon travail est relativement discret. Je possède moins d’expérience des tournages français que, par exemple, Marion Dehaene, mon assistante, qui connaît le cinéma français de l’intérieur, ayant participé à bien plus de films que moi. Pour ma part, je consacre beaucoup de temps à écrire, monter et mixer mes films, ce qui mobilise la majeure partie de mon énergie. Pourtant, c’est curieux : lorsque je présente mes films à l’étranger, on me dit souvent « Ah, c’est tellement français ! ». J’en conclus donc que je fais bien partie du cinéma français, même si je ne m’en rends pas toujours compte, tant mon admiration pour le cinéma américain reste intacte.

Deux pianos est actuellement au cinéma.