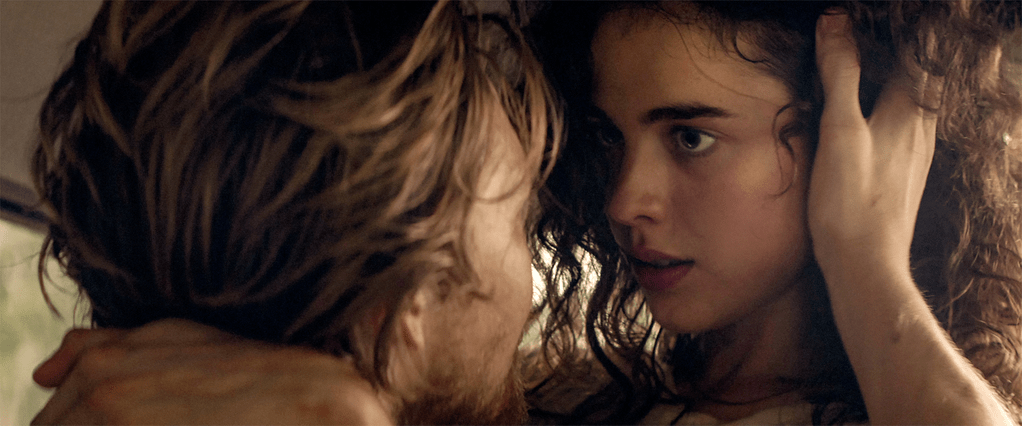

Il fallait bien une rencontre, entre les réalisateurs Paul Saintillan et Jeanne Aslan, pour narrer celle de Fifi (Céleste Brunnquell) et Stéphane (Quentin Dolmaire). En résulte un film au titre trompeur, et même erroné. La grâce de Fifi, couronnée par le grand prix du festival de San Sebastian, est tapie dans la relation trouble entre les deux protagonistes que tout rapproche, parce que tout les oppose.

Continuer à lire … « Fifi »