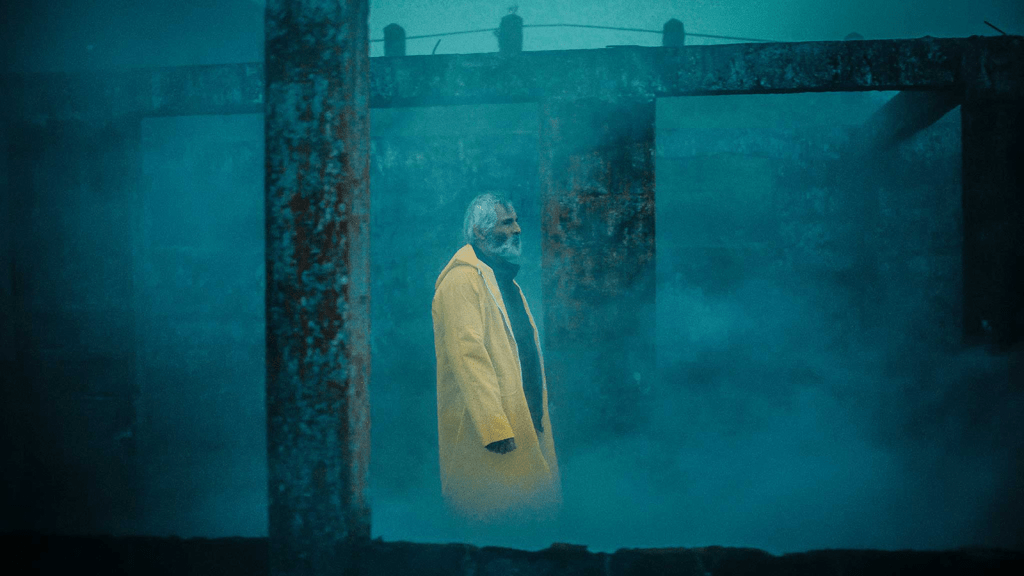

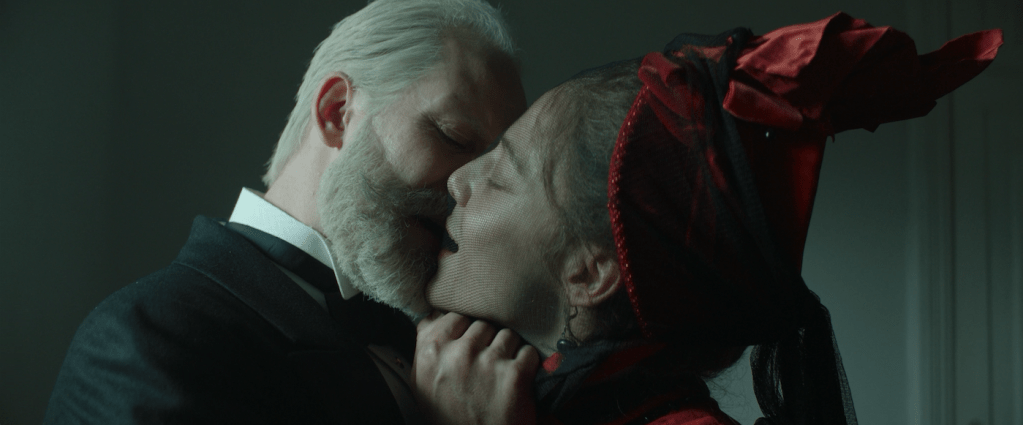

Steven Spielberg revient un an après son remake de West Side Story avec The Fablemans. Allant cette fois-ci un cran plus loin dans la nostalgie, le cinéaste s’attelle à conter sa propre enfance pour y déceler les prémices de sa vocation.

Continuer à lire … « The Fabelmans »